Nel panorama del cinema italiano del secondo Novecento, pochi nomi hanno saputo intrecciare con tanta coerenza etica ed estetica l’impegno civile con la forza evocativa del racconto cinematografico quanto Paolo e Vittorio Taviani. Autori schivi, appartati rispetto ai riflettori della mondanità culturale, ma radicalmente presenti nel dibattito più profondo sull’identità, sulla memoria e sul senso della narrazione, i fratelli Taviani hanno dato vita a un’opera compatta e al tempo stesso sorprendentemente cangiante, che attraversa la Storia e il mito, il reale e l’onirico, l’individuo e il popolo.

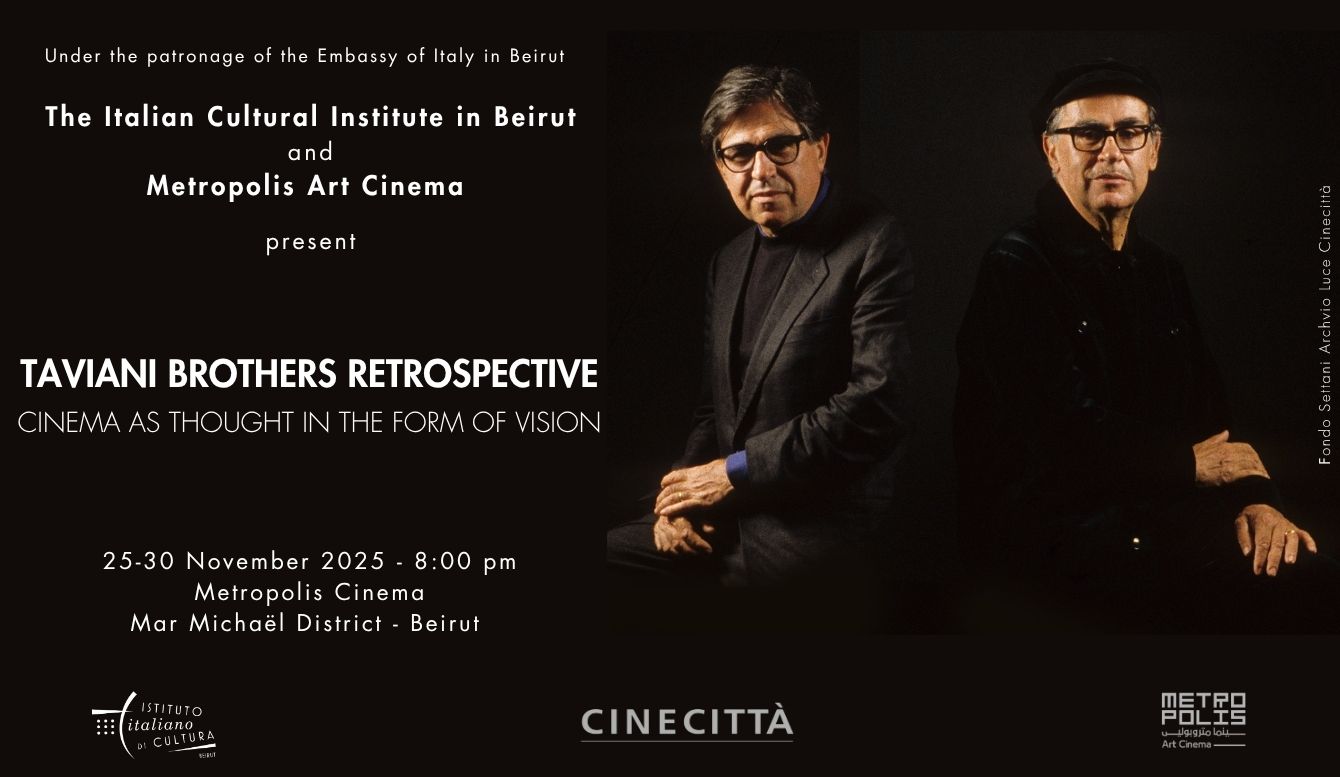

Questa rassegna propone sei tappe fondamentali di un percorso artistico lungo oltre cinquant’anni, attraversando le diverse stagioni del loro cinema, dai primi successi internazionali fino all’ultimo, struggente testamento firmato da Paolo in solitudine. Essa è quindi un invito a entrare in un universo poetico unico, dove il rigore della messa in scena convive con la libertà dell’invenzione, e dove ogni inquadratura sembra porsi come un atto di interrogazione sul senso della realtà e della rappresentazione.

“Padre padrone” (1977) – Palma d’Oro a Cannes – segna la deflagrazione pubblica del loro cinema: la storia di emancipazione linguistica e culturale del giovane Gavino Ledda, tratto dal romanzo autobiografico dello stesso autore, diventa paradigma di un’Italia divisa tra atavismo e modernità, tra autorità e coscienza individuale. Girato con attori non professionisti e costruito secondo un rigoroso impianto dialettico, il film rappresenta un esempio raro di cinema pedagogico che non scade mai nella retorica, ma anzi innalza l’esperienza personale a forma universale di liberazione.

“Allonsanfàn” (1979), interpretato da un intenso Marcello Mastroianni, segna un ritorno alla storia con una sensibilità disillusa e profondamente politica. Attraverso la figura di un ex rivoluzionario ormai stanco e scettico, i Taviani riflettono sull’utopia e sul tradimento, sulla dialettica tra ideale e compromesso, raccontando il Risorgimento come una stagione tanto nobile quanto fragile. Il titolo stesso – parola d’ordine rivoluzionaria infantilizzata – rivela la consapevolezza tragica del sogno politico che si disgrega.

“La notte di San Lorenzo” (1982) è, forse, il loro capolavoro assoluto: un racconto corale ambientato nei giorni della Liberazione, in cui il realismo del contesto storico convive con un’impronta favolistica. Il punto di vista infantile e la struttura quasi epica conferiscono al film un tono sospeso, in cui l’orrore e la bellezza coesistono. È un’opera sulla memoria e sulla trasmissione del trauma, ma anche sull’eroismo quotidiano e sulla speranza che sopravvive nel racconto.

“Kaos” (1984), tratto da Pirandello, è un’opera di grande libertà espressiva e visiva. Qui i Taviani raggiungono uno dei vertici della loro arte nel coniugare la letteratura alla grammatica del cinema: quattro novelle siciliane più un epilogo, interpretate con grazia, ironia e profondità, costruiscono un affresco dell’anima mediterranea, in cui la morte, il tempo, la solitudine e il senso dell’identità si fondono in una visione fuori dal tempo, sospesa tra realtà e metafisica.

Dopo anni di apparente silenzio, i Taviani tornano nel 2012 con “Cesare deve morire“, Orso d’Oro a Berlino. Girato all’interno del carcere di Rebibbia con detenuti-attori, il film mette in scena il Giulio Cesare di Shakespeare, creando un doppio livello di finzione e verità che si specchiano e si potenziano a vicenda. È un’opera che interroga il senso della rappresentazione, della colpa, della libertà e del teatro come spazio salvifico. Il bianco e nero scarno e potente restituisce un cinema essenziale, ma ancora capace di folgorare.

Infine, “Leonora Addio” (2022) – diretto da Paolo Taviani dopo la morte del fratello Vittorio – chiude il cerchio con una riflessione sul lutto, sulla scomparsa e sulla possibilità stessa di raccontare. Ispirato alla vicenda delle ceneri di Pirandello e a una sua novella, il film è un omaggio struggente non solo allo scrittore siciliano, ma anche al fratello perduto, al cinema condiviso, all’arte come resistenza alla dissoluzione. È il gesto ultimo e necessario di un autore che ha sempre creduto nel potere della narrazione come forma di conoscenza e di sopravvivenza.

Questa rassegna intende dunque restituire non solo il valore cinematografico di una coppia di registi tra le più influenti e originali della storia del cinema italiano, ma anche l’eredità intellettuale e morale di un’opera che ha saputo coniugare il pensiero all’immagine, la storia alla visione, la parola alla poesia.