Dans le panorama du cinéma italien de la seconde moitié du XXe siècle, rares sont les noms qui ont su tisser avec autant de cohérence éthique et esthétique l’engagement civique avec la force évocatrice du récit cinématographique, comme l’ont fait Paolo et Vittorio Taviani. Auteurs discrets, éloignés des feux de la rampe de la mondanité culturelle, mais profondément présents dans le débat sur l’identité, la mémoire et le sens de la narration, les frères Taviani ont donné vie à une œuvre à la fois compacte et étonnamment protéiforme, traversant l’Histoire et le mythe, le réel et l’onirique, l’individu et le peuple.

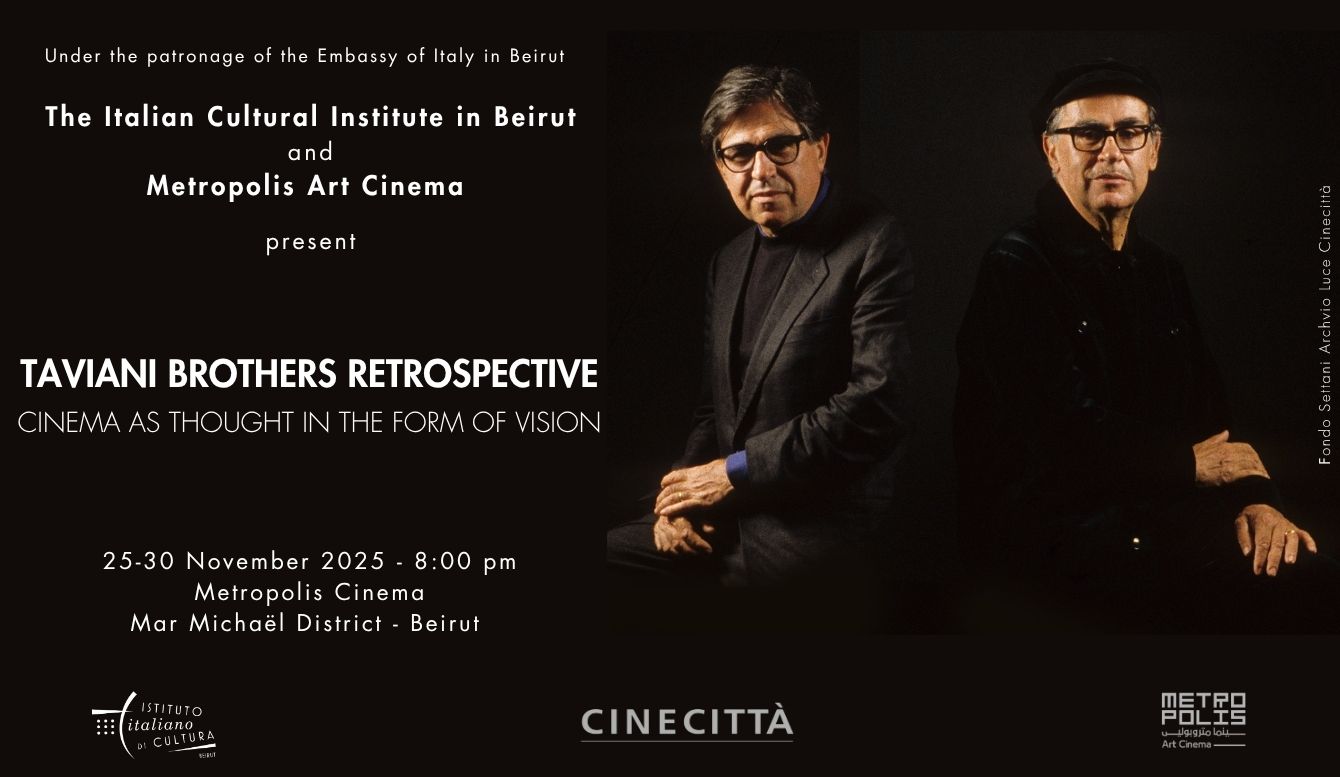

Cette rétrospective propose six étapes fondamentales d’un parcours artistique de plus de cinquante ans, traversant les différentes saisons de leur cinéma, depuis leurs premiers succès internationaux jusqu’au dernier et bouleversant testament signé par Paolo en solitaire. C’est une invitation à pénétrer dans un univers poétique unique, où la rigueur de la mise en scène cohabite avec la liberté d’invention, et où chaque plan semble interroger le sens du réel et de la représentation.

« Padre padrone« (1977) – Palme d’or à Cannes – marque l’explosion publique de leur cinéma : l’histoire d’émancipation linguistique et culturelle du jeune Gavino Ledda, tirée du roman autobiographique de ce dernier, devient le paradigme d’une Italie déchirée entre atavisme et modernité, entre autorité et conscience individuelle. Tourné avec des acteurs non-professionnels et structuré selon une approche dialectique rigoureuse, le film représente un exemple rare de cinéma pédagogique qui ne sombre jamais dans la rhétorique, mais élève au contraire l’expérience personnelle à une forme universelle de libération.

« Allonsanfàn« (1979), avec un Marcello Mastroianni bouleversant, marque un retour à l’Histoire avec une sensibilité désabusée et profondément politique. À travers la figure d’un ancien révolutionnaire fatigué et sceptique, les Taviani réfléchissent à l’utopie et à la trahison, à la dialectique entre idéal et compromis, racontant le Risorgimento comme une période à la fois noble et fragile. Le titre lui-même – mot d’ordre révolutionnaire infantilisé – révèle la conscience tragique d’un rêve politique en train de se dissoudre.

« La notte di San Lorenzo« (1982) est peut-être leur chef-d’œuvre absolu : un récit choral situé pendant les jours de la Libération, où le réalisme du contexte historique côtoie une dimension féerique. Le point de vue enfantin et la structure quasi épique donnent au film un ton suspendu, où l’horreur et la beauté coexistent. C’est une œuvre sur la mémoire et la transmission du traumatisme, mais aussi sur l’héroïsme quotidien et l’espoir qui survit à travers le récit.

« Kaos« (1984), adapté de Pirandello, est une œuvre d’une grande liberté expressive et visuelle. Les Taviani y atteignent un sommet de leur art en conjuguant littérature et grammaire cinématographique : quatre nouvelles siciliennes et un épilogue, interprétés avec grâce, ironie et profondeur, composent une fresque de l’âme méditerranéenne, où la mort, le temps, la solitude et l’identité se fondent en une vision hors du temps, suspendue entre réalité et métaphysique.

Après des années de silence apparent, les Taviani reviennent en 2012 avec « Cesare deve morire« , Ours d’or à Berlin. Tourné dans la prison de Rebibbia avec des détenus-acteurs, le film met en scène le Jules César de Shakespeare, créant un double niveau de fiction et de vérité qui se reflètent et se renforcent mutuellement. C’est une œuvre qui interroge le sens de la représentation, de la faute, de la liberté, et du théâtre comme espace salvateur. Le noir et blanc sobre et puissant restitue un cinéma essentiel, encore capable de fulgurances.

Enfin, « Leonora Addio« (2022) – réalisé par Paolo Taviani après la mort de son frère Vittorio – referme la boucle avec une méditation sur le deuil, la disparition et la possibilité même de raconter. Inspiré par l’histoire des cendres de Pirandello et une de ses nouvelles, le film est un hommage bouleversant non seulement à l’écrivain sicilien, mais aussi au frère disparu, au cinéma partagé, à l’art comme résistance à la dissolution. C’est le geste ultime et nécessaire d’un auteur qui a toujours cru au pouvoir du récit comme forme de connaissance et de survie.

Cette rétrospective vise ainsi à restituer non seulement la valeur cinématographique de l’un des duos de réalisateurs les plus influents et originaux de l’histoire du cinéma italien, mais aussi l’héritage intellectuel et moral d’une œuvre qui a su unir pensée et image, histoire et vision, parole et poésie.